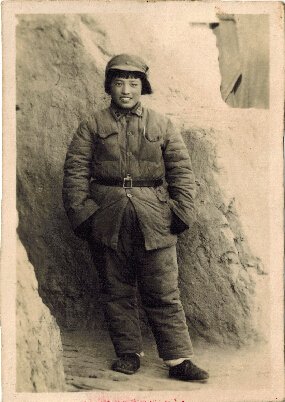

薛云,1939年摄于延安抗大。

薛云,1937年2月参加“中华民族解放先锋队”(简称“民先”),1938年赴延安,在延安鲁艺和抗大学习,抗战时在中央军委二局工作,曾任国际关系学院图书馆副馆长兼党支部书记。

“民先”小兵

薛云,1924年出生在北平城南宣武区的烂漫胡同,她家有三姊妹,她是最小的。1937年,她在北平上初中的时候,接触到许多从东北流亡来的爱国青年,他们经常和她谈论“九一八”东北沦陷后的事情。受这些爱国青年的影响,薛云13岁时就参加了“中华民族解放先锋队”。在“民先”里她是个小妹妹,却和大她好几岁的抗日青年一样,学习革命理论,组织聚会宣传抗日思想,甚至还学会了如何安装炸弹。那时候,北京“民先”里流行的一首歌叫做《五月的鲜花》,她这个“民先”小兵经常和战友们一起唱着“五月的鲜花,开遍了原野,鲜花掩遮盖着志士的鲜血。为了挽救这垂危的民族,他们正顽强地抗战不歇……”他们时刻都憧憬着抗战胜利的那一天。梦想很美好,但现实很残酷。1937年,“七·七”事变爆发,北京沦陷。

“七·七”事变后,薛云和她的姐姐从北京出发奔赴延安。她们先到天津,然后从天津乘船去烟台,再从烟台坐拉货的列车去西安。在西安滞留了几个月后,薛云跟着崔嵬领导的抗日救亡演剧队步行走到了延安。

革命圣地学习工作

1938年,薛云到达延安,她先后在延安鲁迅艺术学院、抗日军政大学四大队女生队学习。1940年,由于抗日斗争的需要,我党需要懂日语和掌握报务技术的年轻人,决定成立抗大敌军工作训练队。薛云响应党的号召,考入了抗大敌工队第一期学员班。在抗大敌工队学习时,薛云十分刻苦,很快就掌握了日语和报务技术,以优异的成绩毕业。毕业后,她调到中央军委二局工作,从事辅助破译日伪敌台电报等绝密工作。由于工作认真努力,她多次受到领导的表扬。

也是在延安时期,薛云结识了她的终身伴侣顾逸之。1945年抗战胜利的时候,他们第一个孩子诞生了,这对她来说也是双喜临门,国家之大喜,家庭之小喜。确实,国与家的命运从来都是紧密相连的。

胜利的日子

1949年新中国成立时,薛云和她的丈夫、孩子一起回到了北京,他们特地回了趟家,城南的烂漫胡同依旧,留京照顾她妈妈的二姐也在,但她日夜思念的母亲却在一年前去世了。薛云的二姐说,母亲一直为你和大姐担忧,她更为你们去延安干革命,参加抗战感到欣慰,真是忠孝两难全啊。薛云出生后不久,她的父亲就去世了,想起母亲一人将姊妹仨培养大的艰辛,她在母亲的遗像前默默地献上了一杯清茶。

采访薛云时,我们看到一张1940年她在延安时和战友的一张合影。合影背后写着这样一句话:“生活即是斗争,生命结束了,斗争还是要继续”。延安青年那种朝气蓬勃,随时准备以死报国的气概扑面而来。从1938年到1945年,薛云在她生命最灿烂的时光,一直在延安学习和战斗着。她在抗战中成长,也为抗战贡献了自己的一份力量。这是精彩的人生,无悔的青春!